Quand le mélo vire sa cuti au film noir chez « Les Désemparés »

Max Ophuls avec brio sort « Les Désemparés » en 1949. Une mère de bonne famille livrée à elle-même doit faire face à deux corbeaux qui mettent en danger sa maisonnée cossue et calme sur la côte ouest de Los Angeles. C’est le portrait d’une femme obsédée par l’ordre et la morale qui incline sa conscience dans le sens de la survie de la cellule familiale. Pas vraiment une critique sociale à portée de gueule comme un chacal, mais un jeu de miroir réfléchissant les limites des frustrations en milieu clos du charme désuet de la bourgeoisie !

Max Ophuls (1902 / 1957) a séjourné à peine huit ans aux Etats-Unis où il réalisa trois films. « Les Désemparés » est le dernier de sa série avant son retour en France et la réalisation de ses quatre derniers films. Il n’hésita pas à fuir l’Allemagne nazi en 1933 quand le brasier du Reichstag annonçait la mort du cinéma d’auteur. Il a eu la malchance d’arriver à Hollywood après tous ses confrères, qui comme lui n’étaient pas en odeur de sainteté avec le régime de la croix gammée. Il est devenu citoyen français en 1938 et fut incinéré au Père Lachaise.

Pour « Les Désemparés », Jean Renoir fut approché, quoique trop cher ! Max Ophuls ne cache pas dans ses interviews, sa profonde admiration et l’influence de Rossellini pour ce film. Pressé par la production de ne pas dépasser un budget déjà très serré, il achèvera le dernier tour de manivelle, après seulement 29 jours, un exploit ! Quoique toujours très humain sur le tournage avec toute son équipe et jamais désabusé, trop heureux de pouvoir tourner il déclarera : « J’ai appris à gérer les problèmes en faisant preuve d’efficacité ». Il va s’entourer de deux excellents scénaristes qui adapteront le roman d’Elisabeth Sanxay Holding « The Blank Wall » (1947) qui paraîtra six ans plus tard à la Série Noire sous le titre « Au pied du mur ». Déjà que les femmes qui écrivaient à la Noire n’étaient pas pléthore ! Raymond Chandler, excusez du peu la qualifiera de spécialiste du thriller psychologique !

Tandis que certains maris américains sont revenus du terrain de la guerre, celui de Lucia Harper (Joan Benett) est occupé à bâtir des ponts à Berlin. Sa femme est flanquée de deux lardons, un fils mécano débraillé, un beau père marin d’eau douce et une jeune fille de dix-sept ans Bea (Geraldine Brooks) fleur bleue d’un romantisme absolu qui s’est éprise d’un vieux beau Ted Darby (Shepperd Strundwick) qui la mène au flan. La valeureuse maman rencontre Darby et lui intime l’ordre de cesser de voir Bea. Il se moque et décide qu’elle peut chanter pour lui. Dans une entrevue où Béa a percé les intentions de Darby, celui-ci malencontreusement chute et est harponné par une ancre marine. La mère décide de faire disparaître le corps pour couvrir sa fille. Seulement, un second corbeau, Martin Donnely (James Mason) radine son bec fripon à l’accent irlandais et indique qu’il est en possession de lettres compromettantes de Bea à son prince défunt, qui ne sont pas écrites avec de l’encre sympathique. Le cave de Martin belle gueule tombe en phase avec la mère de famille éplorée et lui glisse : « - Oubliez-vous parfois votre famille ? » Tu parles Charles ! Et comme de bien entendu, elle lui répond « Non » ! Le prétendant amant parfait intentionné et pas très violent pour un truand avide d’artiche ne sait pas tricher avec ses sentiments. Sauf que ces deux-là qui n’auraient jamais dû se rencontrer se contentent juste de causer. La maman est comme un glaçon qui régimente tout de la maisonnée, à part que c’est son mari qui détient les clés du porte-monnaie. Ces deux là sont prisonniers de leur condition, lui le faible, le soumis à son complice, un dur à cuire et elle à sa famille qui ne lui laisse aucun répit pour respirer sa vie de femme désunie et sa vie de merde totalement étriquée d’une banalité à crever. Finalement au moment critique, la maman réussira a brisé sa cuirasse pour se confier à Sybil, la bonne noire.

On reconnaît le métier de Max Ophuls avec ses prodigieux mouvements de caméra qui se répètent dans la maison. Il est aussi capable pour certaines scènes de se poser en un plan alors qu’il en faudrait au moins quinze au final pour un rendu passable. Chapeau Max !

Autant ce film d’Ophuls avait tendance à cerner les limbes de l’oubli puisque jamais sorti en format petit écran. Scott McGehee et David Siegel crurent la bonne idée de nous offrir une nouvelle version actualisée en 2000 sous le titre « The Deep End » (Bleu Profond) qui reprend la trame du film. Mais au lieu de proposer une relation entre une jeune fille de dix-sept ans et un quadragénaire qui dégénère, il s’agit cette fois d’un fils qui s’alanguit devant un homosexuel.

Pour ses adieux à Hollywood, Max Ophuls a réussi le pari et la rigueur de ne jamais se départir de son talent, qu’elles qu’en fussent les conditions de tournage. Le mélo mêlé au sang lui va au teint et j’accroche à son cinoche. Je suis parée à ses « Désemparés » qui ont de la gueule et qui jouent leur rôle parfaitement. Dommage seulement, qu’ils ne mettent pas les voiles ras les murs de leur prison dans la tête, je pense que ça aurait encore eu plus de gueule en forme de critique sociale. J’oubliais, nous sommes en 1947 ! Le bon vieux Max se contente d’égratigner gentiment les bons sentiments, mais tout finit bien du moins pas pour tout le monde. A vous de voir !

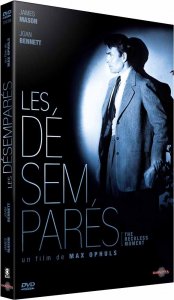

« Les Désemparés » de Max Ophuls, avec James Cameron, Joan Benett, Geraldine Brooks, Shepperd Strudwick, USA, 1949, 79 minutes, DVD restauré HD, distribué par Carlotta Films, 19,99 euros, 7 avril 2010.

Sortie en salle en copie restaurée le 31 mars

Suppléments :

Faire un film américain (42 minutes)

Maternal Overdrive (22 minutes)