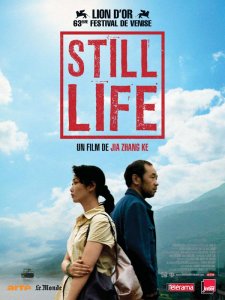

« Still Life », de Jia Zhangke

Jia Zhangke met sa poésie visuelle au service d’une ode au désenchantement du monde urbain postmoderne. Un film contemplatif qui cerne au plus près les contradictions qui nous poussent à accepter une société qui dévore nos racines, rompt les liens, et nous pousse toujours à continuer à vivre. D’ailleurs, autant le préciser tout de suite : ce film est un chef d’œuvre.

Le dernier film de Zhangke, valeur montante du cinéma chinois récompensée du Lion D’Or à Venise, nous conte les déboires de deux personnages en quête dans une Chine bouleversée par les politiques d’état. La transfiguration du pays se manifeste sur deux points centraux : le bouleversement des paysages, à travers le chantier pharaonique du Canal des Trois Gorges, miroir du second bouleversement, celui des mœurs chamboulées par le libéralisme. Dans ce continent mouvant, chaque personnage cherche les siens comme une aiguille dans une botte de foin qu’une bourrasque tranquille et constante emporte dans sa course. Nous suivons d’abord un mineur en exil à la recherche de sa femme et de sa fille, qu’il n’a pas revues depuis quinze ans. Plus tard, une femme élégante et bourgeoise se lance à la recherche d’un mari volage dont elle n’a plus de nouvelles.

Le film impressionne immédiatement par ses qualités formelles, par le style léger d’une photographie et d’un cadrage brillants sans être bavards, ainsi que par la sagesse et le romantisme d’un montage infiniment calme. Zhangke, l’ancien étudiant en peinture, réussit un tour de force en donnant le naturel d’un documentaire à ses plans, qui construisent un décor en nivellement permanent autour des personnages qui, seuls, restent encore debout. Le niveau de l’eau monte à une vitesse effroyable, mois après mois, sans que l’on puisse jamais voir une image des chantiers nécessaires à l’opération, réalisés loin en amont du fleuve. La ville s’écroule de toute part, et le héros du film doit s’incorporer à une équipe de démolition pour gagner de quoi continuer ses recherches. Pour continuer à vivre. Lors d’une discussion, un immeuble disparaît du décor, la main de l’homme quitte la paysage et devient un tas de poussières. Au fil du film, les rues deviennent des amonts de gravas, et les plans s’étirent toujours plus vers l’horizon, vers le fleuve, vers le bas. Les singularités culturelles de l’empire intemporel disparaissent aussi, les jeunes gens imitent des personnages de films qui singent les comportement des mafiosis occidentaux. L’argent déracine aussi l’arbre familial. Le héros recherche son ex-femme, qu’il avait acheté pour 3000 Yuans et qui lui manque sincèrement. Il découvrira qu’elle a du le quitter pour éponger quelques dettes. Quand à l’époux de l’héroïne il couche avec sa jeune patronne afin d’assurer une carrière si prenante qu’il en a oublié l’existence de sa femme. L’argent détruit enfin la vie des rêveurs, quand un jeune idéaliste, seul ami du héros, meurt au cours d’un règlement de comptes qui devait lui rapporter quelques dollars.

Il est possible d’interpréter ce film en lui prêtant un discours politique, et imaginer que c’est la misère qui sépare les hommes dans un monde avant tout inégalitaire. C’est certainement pour éviter cette vision réductrice que le réalisateur a greffé l’histoire d’une bourgeoise esseulée sur celle du héros ouvrier, la seconde étant bien plus développée que la première. Les riches ne trouvent pas plus de bonheur et n’évitent pas mieux la solitude que les pauvres. Leurs malaises existentiels se valent bien, la seule différence étant que les moins riches doivent travailler plus dur pour continuer à vivre. Le discours du film dépasse la dénonciation privilèges comme des erreurs de l’homme, grâce à une de ses qualités premières : l’amour des hommes, qui transpire dès la première scène (un somptueux plan-séquence filmé dans un ferry, qui présente des hommes, des femmes, des vieux et des jeunes qui fument, rient, jouent aux cartes, discutent, se taisent pour rêver ou remplir leurs yeux de tristesse, tassés les uns sur les autres au fond d’une cale qui sent la transpiration et la fatigue d’un long voyage). Le réalisateur filme ses personnages avec un humanisme et une sensualité en contraste parfait avec leur décor. L’on croit comprendre que si l’homme refusait en bloc la désintégration d’un monde à son échelle, il pourrait devenir bon et trouver son identité, vivre dans le bonheur. Après une journée de travail, le héros trinque avec ses collègues du chantier au sortir de la douche. Ils sont tous ensemble dépouillés des artifices, rassemblés pour dépasser dans la fraternité les difficultés personnelles, et construisent le projet de partir ensemble travailler dans les mines d’où est parti le héros. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Lorsqu’ils prennent cette décision commune, les hommes envisagent un seul but : gagner plus d’argent que sur les chantiers de démolition. La soif de richesses est donc aussi bien l’élément fédérateur que désintégrateur. Dans cette fable pessimiste, l’homme est pris au piège de ses désirs.

En approfondissant le thème de la solitude, Still life devient surtout une réflexion sur le lien social. Quelles évolutions connaissent nos structures sociales primitives, aux prises avec les exigences d’un progressisme économique intransigeant ? In fine, la question suggérée est celle de l’intérêt existentiel du capitalisme et de son turbulent enfant, le libéralisme. La province du Fengie est le théâtre symbolique de l’engloutissement de nos vies par un système économique dont nous sommes les pions et les acteurs. Là où des vies s’étaient construites, il n’y a plus trace des hommes. Alors pourquoi construire ailleurs ? Le héros disposait de la dernière adresse de son ex-femme. La maison est maintenant engloutie, et sa femme vit sur un bateau, elle a choisi le nomadisme pour continuer à vivre, et son choix présenté dans le film comme une conclusion dramatique renvoie au quotidien de la plupart des travailleurs occidentaux. Ne devons-nous pas, nous aussi, choisir de quitter famille et amis pour trouver de belles professions, gagner de l’argent, devenir quelqu’un, tutoyer les étoiles qui constellent le ciel de la société postmoderne, développer notre personnalité ? Et si nos dirigeants nous demandaient de tout engloutir au nom du progrès, aurions-nous la sagesse de nous révolter ? Ou laisserions-nous les bouleversements détruire ce que l’on a construit, pourvu que l’on nous permette de continuer à vivre ?