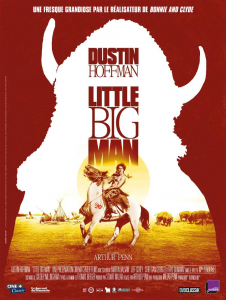

Arthur Penn récidive en 1970 et revisite le film de genre, à travers sa propre vision du western. Après son premier opus en 1958 : « Le Gaucher », « La poursuite impitoyable » en 1966, il s’est consacré cette fois à une fresque picaresque.

« Je crois que « Little Big Man » se rapproche plus du véritable film picaresque que n’importe quelle autre œuvre de ma connaissance. Ca aurait été bien plus facile de réduire le matériau à une simple histoire d’Indiens, mais le roman de Thomas Berger était trop précieux pour être traité de la sorte, et de toute façon, c’était un défi intéressant ». (Arthur Penn)

En se consacrant à la mémoire du peuple indien, il se permet une remise en cause du western traditionnel qui donne la part belle au macho blanc et éperons du conquistador. Il s’est inspiré du roman de Thomas Berger (« Mémoire d’un visage pâle » (titre français) et s’est adjoint une grosse pointure du scénario et de l’adaptation d’œuvres littéraires au cinéma. En la personne de Calder Willingham, collaborateur de Stanley Kubrick (excusez du peu) sur « Les Sentiers de la Gloire » (1957).

L’histoire : Jack Crabb, un homme âgé de 121 ans livre sa vie mouvementée au micro d’un journaliste venu interviewer le seul survivant blanc de la bataille de Little Bighorn qui couta la vie en juin 1876 à 16 officiers, 252 soldats, 9 civils, sous le commandement du général Custer.

Il a survécu dans sa jeunesse au massacre de ses parents colons de l’Ouest par des indiens et a été recueilli par une tribu cheyenne qui l’éleva presque comme l’un des siens. Ensuite, c’est un pasteur qui va se charger de rectifier le jeune homme dans la bonne direction de la civilisation chrétienne, avec l’aide de sa femme. La superbe Faye Dunaway va lui créer ses premiers émois sensuels. Cette charmante dame a coutume de prier : « Seigneur, nos cœur purs et… nos mains chercheuses » ! Il retrouve sa sœur qui l’exerce aux armes à feu avec succès. Il devient un Kid redouté dans des scènes à l’humour pas tenté qui tournent en dérision l’image du cow-boy viril, prolongement de son sexe à l’aune de son modeste six coups. Il suit un colporteur dont la devise est : « Commerce et Crédulité sont les deux mamelles des Etats Unis », résumé de l’avènement du capitalisme. Il lui en coûte très cher à chacune de ses affaires mortelles. Il s’avère qu’il y perd un membre. Dans le même contexte économique, il croise Buffalo Bill exterminateur de bisons et son corollaire les Indiens. Il se marie même avec une Olga suédoise qui subira le sort d’être enlevée comme lui par des indiens. Il la cherche et se perd dans l’alcool. Il veut se tuer et venger sa tribu d’adoption décimée par le général Custer…

Cette tranche de vie à grande échelle consacre le héros malgré lui pas très courageux, qui prend un malin plaisir à survivre entre deux civilisations. Il aborde la tragédie lyrique, la comédie ou le western métaphysique. Il passe partout sous le physique parfait dans ce rôle, pour un Dustin Hoffman vraiment formidable. Il a la jeunesse flamboyante arrogante et l’accoutrement de ses multiples rôles qu’il interprète comme un seul homme.

De son passage chez sa famille adoptive, sa tribu, devrais-je dire, il va en tirer des enseignements. D’autant plus forts que son grand-père Peau de la Vieille Hutte est interprété par un véritable chef indien. On se retrouve aux antipodes du western spaghetti que j’adore tout autant d’un Sergio Leone, chez qui les Indiens sont interprétés par des gitans andalous du côté d’Almeria ou des chômeurs.

Les Cheyennes se surnommaient les « Etres humains » en comparaison de leurs homologues colons européens, qui fuyaient la famine et les injustices en Irlande et ailleurs, cherchant un hypnotique Eldorado ou autre pépite. Le regretté Cimino encouragea sa caméra dans une magistrale allusion par son chef d’œuvre incompris et non reconnu : « La porte du paradis » mais à quel prix ? http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article8656

Certaines tribus indiennes ont décidé de collaborer avec l’expansif blanc reniant petit à petit une part du territoire de leurs ancêtres. Le film l’évoque. Comme pour le front national et son étendard bleu marine sous lequel il dorlote son bon arabe présentable. Tout comme pour Hitler dont le livre de chevet n’était autre que le roman de Karl May : « Le dernier des Mohicans » ! Ils tirent la couverture à eux pour se refaire une virginité et planquer à couvert des médias leur profonde haine viscérale de l’autre, « cet étranger », pour des raisons d’appartenance ethnique culturelle ou religieuse. Ce que l’historien Nicolas Lebourg nomme « l’altérophobie » dans son ouvrage « Histoire de la haine identitaire ».

Autre figure tutélaire du tyran, on pense forcément au général Custer, pervers narcissique, paranoïaque, fou furieux et très dangereux. Clin d’œil à Nixon, autre belligérant professionnel de l’actualité au napalm qui se déroule au Vietnam à cette époque où le film est tourné.

Arthur Penn s’en explique dans un entretien en 1971. « La démarche du film a consisté en démystifiant un chapitre de l’Histoire de l’Ouest et donc des Etats-Unis, à amener le spectateur à regarder avec suspicion tous les autres chapitres de cette histoire. Il est évident qu’à travers Custer, c’est le mythe de l’Amérique même qui est représenté, le mythe de la conquête de l’Ouest justifiée comme répondant à la destinée, au devoir de l’homme blanc. Et si la réplique de Custer après un de ses exploits sanglants : (« l’histoire confirmera la grandeur la beauté morale de notre action ») s’est avérée longtemps exacte. C’est tout simplement parce que l’histoire est écrite par les hommes blancs qui avaient bénéficié de la dite action ». Tout est dit et filmé avec grand talent.

Arthur Penn se réclame d’un cinéma engagé pour la cause indienne et l’évocation de son génocide, au même titre à la même époque, qu’un Sydney Pollack (Jeremiah Johnson / 1971) ou d’un Soldat bleu de Ralph Nelson (1971). Ils concourent à dénoncer la guerre coloniale américaine au Vietnam.

Jack Crabb est baladé, balloté entre deux civilisations dans un aller-retour incessant jusqu’à son apothéose de vieillard réfugié dans un hospice mouroir. Le cinéma du western a repris souvent cette idée récurrente. Samuel Fuller déjà dans « Le jugement des flèches « (1957) y intronisait un Rod Steiger le cul entre deux tribus indiennes. D’autre titres et déclinaisons répondront à cette inspiration, je pense au : « Retour d’un homme nommé cheval » (1976) et son pendant en 1982. Autre cas de figure passionnante dans la verve d’un retour à la nature à la Thoreau par un Robert Redford dans le rôle de « Jeremiah Johnson » (1971) de Sydney Pollack dont j’ai déjà parlé…

Little Big Man, un film incontournable qui a réinventé le western interprété magistralement par Dustin Hoffman, qui ne nous lâche pas l’attention durant 139 minutes sans exploits pour autant à nous chavirer l’émoi.

Du grand art des années 70 qui n’a pas pris une ride, que je vous recommande chaleureusement. Histoire de comprendre cette époque américaine, mais aussi la nôtre si troublée. Par ces maléfiques désirs de puissance guerrière et ces religions en action qui attentent en permanence à notre si chère laïcité si durement acquise et toujours remise en question, au nom des dogmes économiques qui veulent gouverner nos existences.

Little Big Man d’Arthur Penn, 1970, Couleurs, 139 minutes, VOSTF, distribué par Carlotta Films, sur les écrans au cinéma en version restaurée depuis le 20 juillet 2016