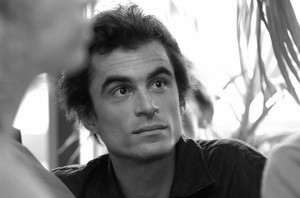

Interview : Raphaël Enthoven

Rencontrer Raphaël Enthoven c’est se soustraire à l’attraction terrestre, déambuler d’une pensée à une autre par la formule juste, débarrassée de toute nécessité de démonstration. C’est se laisser porter par un discours fluide, construit avec rigueur et délectation, ouvert et généreux. Il me reçoit à l’occasion de la publication de son premier livre, « Un jeu d’enfant – La philosophie », un essai brillant, ludique et sensible, qui lui ressemble.

« Vint le jour où je leur tournais le dos, comme on tient son rang, comme on baisse les yeux. ». Vous évoquez vos origines pieds noirs, à qui vous avez rapidement tourné le dos, raconter cet épisode, est-ce choisir Camus contre votre père c’est-à-dire contre le milieu intellectuel tel qu’on le perçoit ?

Par définition c’est une question que je ne me suis pas posée quand j’étais petit. Je n’ai pas pensé à Camus en écrivant. En fait c’est plutôt l’inverse car le sens du regard que je percevais à l’époque et qui me venait de mon père était plutôt : viens rejoindre les tiens, ces gens-là ne sont pas les tiens.

Justement, le fait de parler aujourd’hui de vos origines, n’est peut-être pas un hasard ?

Mon père a choisi le pari de la légende. C’est son droit le plus absolu. Moi je n’ai pas fait le pari de la vérité contre celui de la légende mais il se trouve que cet épisode est fondateur parce que j’ai vécu là-bas un état de bonheur complet et que je suis parti à regret. Le fond de l’affaire je crois, c’est que j’ai voulu rendre grâce à ceux à qui j’avais tourné le dos comme un devoir. On ne pense pas hors de ce qu’on a vécu de la même façon qu’on ne rêve pas de quelque chose qu’on n’a jamais vu. L’expérience est donc l’horizon de ce qu’on pense. Et puis le plus important : je suis obsédé par les figures du déracinement, ma famille a été déracinée et j’ai été moi-même arraché - consentant - à ce milieu là. Depuis ces ruptures là, j’ai le sentiment que le sol est mouvant. Comme dit Cioran, contraint lui-même d’abandonner à dix ans le village des Carpates où il était heureux : « n’a de certitude que celui qui n’a rien approfondi »… En ce qui me concerne, l’intuition philosophique qu’une certitude ne résiste pas à l’examen me vient probablement de l’expérience que ce que je tenais pour définitif, immuable, sacré, n’a pas survécu à l’allégeance d’un fils à son père.

Vous évoquez Madame Maurel, professeur en première. Vous dites par ailleurs que la philosophie s’est imposée à vous. Les professeurs de lycée sont-ils des accoucheurs de vocation ?

Disons que je n’ai pas choisi la philosophie. J’avais décidé de faire de la philosophie alors que j’étais encore un enfant. Quand j’ai eu mon premier cours j’ai juste découvert l’endroit où je savais, à l’avance, que j’allais vivre. Les professeurs que j’ai eu la chance de croiser n’ont fait qu’adoucir (pour certains, alourdir, pour d’autres) une décision qui les précède.

Que veut dire vouloir faire de la philosophie, dans la tête d’un petit garçon ?

La philosophie s’est offerte comme la pierre de rosette, comme une chaîne de hiéroglyphes derrière lesquels se cache un mystère, un secret absolu, merveilleux, irremplaçable. Je suis rentré en philosophie avec le désir de maîtriser, un jour, la syntaxe d’une langue étrangère. Mon premier prof en terminale n’était pas extraordinaire, du coup j’ai été déçu mais cela n’a jamais entamé le désir que j’avais, parce que ce désir ne tenait pas de l’expérience de la philosophie mais de l’idée que je m’en faisais. Madame Maurel, ma prof de français en première était, en revanche, démente. Elle avait une façon de parler des personnages de romans avec une familiarité que je trouvais réjouissante. Elle avait appelé sa chienne Emma, en référence à Madame Bovary. Elle disait, après des heures d’analyse du texte, qu’Emma Bovary était trop conne pour pouvoir comprendre qu’elle n’était pas amoureuse de Rodolphe mais de l’idée qu’elle en avait. On avait la liberté et le savoir à la fois… Ensuite j’ai effectivement rencontré des profs qui ont incarné la philo, notamment Monsieur Darriulat, en hypokhâgne. Son cours sur Pascal a été un choc (ma première expérience de la merveille qui gît sous le jargon) et puis j’ai aimé son enseignement qui, à contre-courant des usages, n’était pas directement destiné aux concours. On pouvait perdre du temps ! On pouvait passer deux mois sur un seul texte, une seule page (en l’occurrence, celle du « Mémorial » de Pascal) l’année où il fallait surtout apprendre à parler de tout.

Qu’est ce qu’un grand professeur ?

En soi, je n’en sais rien, mais il existe des exemples : Alain, pour ne citer que lui, qui a bouleversé des générations de khâgneux.

En quoi ?

Un bon prof ? C’est peut-être quelqu’un qui vous donne l’envie, le désir ou le réflexe de construire des systèmes dont il ne vous a pas parlé. De la même façon qu’un bon pédagogue, quand il vous apprend à lire au CP, vous apprend à dire des phrases que vous n’avez jamais entendues. Un bon prof c’est quelqu’un qui vous apprend à avoir des idées qu’on ne vous a pas présentées. C’est celui qui vous donne et l’envie et l’inventivité. Qui transmet du désir plus que du savoir. Quand Darriulat disait une phrase, moi j’en construisais dix. Je prenais en notes et j’ajoutais aux notes les idées qui me venaient immédiatement. « N’aie cure que d’être fidèle à toi-même et tu m’auras suivi » dit Nietsche. C’est peut-être le secret de la transmission véritable.

Quels sont les grands profs aujourd’hui ?

Je ne sais pas. Je ne les connais pas.

Le milieu dit « intellectuel » ne parle pas des éventuels bons profs actuels ?

Non.

C’est intéressant…

Oui, c’est intéressant…

Pourriez-vous choisir entre Aron, la vérité et le discours rébarbatif, et Sartre, la notoriété et le pouvoir ?

Pourquoi choisir « entre » l’un ou l’autre. Je choisis les deux. Je préfère les deux. Je les aime en même temps.

Est-ce qu’on peut être les deux en même temps ?

Oui ! Parce qu’ils forment un homme tout entier à eux deux. Je choisis la folie de Sartre, son manque de rigueur et sa graphomanie, et la rigueur épuisante d’Aron, son inaptitude à se tromper... Pascal dit « À la fin d’une vérité, il faut envisager la vérité opposée. ». Je ne peux pas élire l’un aux dépens de l’autre. D’ailleurs, on ne sépare pas les couples (qui s’en chargent très bien tout seuls). Sartre est le penseur de la générosité et de l’intransigeance, or il ne tolérait pas qu’on soit en désaccord avec lui, Aron est le penseur du cynisme, du compromis, machiavélien, et c’est pour lui-même l’homme le plus vertueux qui soit. L’un était dans l’ombre, l’autre dans la lumière. Ce qu’il y a d’intéressant avec Sartre à ce sujet, c’est qu’il fournit le remède au mal qui l’affecte, c’est-à-dire l’enfermement, de son vivant, dans l’identité fatalement postiche d’ « intellectuel engagé ». Si on lit le Sartre d’avant 1945, on a l’antidote au Sartre d’après, avec ses pieds de plomb et son compagnonnage petit-bourgeois du Parti Communiste. Malgré tout, je crois que la notoriété de Sartre vient du fait qu’il a été le dernier intellectuel à se soucier moins de lui-même que de ce dont il parlait. Ne pas avoir le souci de sculpter sa propre statue, de son vivant, est la condition d’une liberté qui ne tient qu’à soi.

Votre livre sent la désillusion. Vous évoquez votre déception du PS, vous écorchez Michel Onfray et ses positions d’adolescent « l’ami de l’homme qui enfonce des portes ouvertes avec le sentiment grisant de prendre l’assaut de la Bastille. ». J’ai une question simple : où est la gauche ?

Je suis arrivé au PS très marqué par la lecture de Deleuze, c’est-à-dire avec l’idée qu’il fallait détruire tout ce qui relève d’un système, donc se rendre disponible à l’altérité. Il se trouve, qui plus est, que j’arrivais juste après le 21 avril, et que je pensais bêtement que la gauche s’apprêtait à penser contre elle-même… Or, pendant deux ans, au lieu de vivre l’expérience d’un lieu qui se rénove, j’ai vécu la crispation d’un parti qui se cherche une identité sans jamais pratiquer l’examen de conscience, et qui s’agrippe à ce qui lui reste et à tous les vents. Tant de mauvaise foi culmine avec la drôle de candidature de Ségolène Royal, dont le sourire et la nouveauté dispensent, une fois de plus, de savoir qui on est (marxiste ou libéral ?) quand on est socialiste.

Si vous deviez choisir une figure de gauche aujourd’hui, ne serait-ce pas Philippe Val (Charlie Hebdo) ?

Si. Absolument. Philippe Val c’est la gauche noble, celle qui pense contre elle-même, selon les exigences de l’époque, et ne transige ni avec la démocratie ni avec la liberté. Val avait, un jour, fait un édito formidable sur les « traîtres » et les « crétins ». Les crétins étant ceux qui ne transigent pas avec le dogme, et les traîtres, ceux qui trahissent le dogme parce qu’ils sont confrontés au réel. Lui se plaçait, évidemment, du coté des « traîtres » ; c’est la façon qu’il a trouvée d’être aussi honnête que possible.

Il paraît que les philosophes français connus à l’international sont tous des philosophes qui se situent à gauche de la gauche, par exemple Onfray et Bourdieu. Est-ce que cela veut dire que dans l’inconscient collectif, la philosophie serait quelque chose de totalement idéaliste, déconnecté de la réalité ?

Il y a peut-être de ça ! J’aime bien l’idée que c’est l’idéalisme de ces grands matérialistes qui les rend célèbres dans le monde entier. Il faut dire que, de façon générale, la loi du marché est extrêmement généreuse avec ceux qui la détestent : si vous additionnez tous ceux qui, de la France au Japon, récusent absolument le principe même de loi du marché, si vous y ajoutez ceux qui détestent les élites et vivent dans le sentiment que l’époque est moralisante, vous obtenez un marché considérable !

Ce même Onfray a dernièrement cité Camus à la télévision et cela a beaucoup surpris. Pourquoi ?

Parce que Camus explique que, pour préserver la révolte, il faut éviter qu’elle ne devienne la loi. « Pour être homme, dit-il, il faut refuser d’être Dieu », or, il me semble qu’Onfray nourrit, dans ses textes, un désir de révolution qui, en définitive, donne bonne conscience et dispense d’agir. Cela étant, ils ont en commun l’un et l’autre d’être des libertaires.

Alain est du coté du soldat, Aron du coté des chefs, et vous ?

Aron n’est pas forcément du coté des chefs. Sinon il n’aurait pas été pour l’Algérie algérienne dès 1957. Il serait resté au RPF au lieu d’en partir au motif qu’il n’était pas fait pour la politique. D’ailleurs, quand il est entré à l’Académie des sciences morales et politiques, Aron fit graver sur son épée une phrase d’Hérodote selon qui « aucun homme n’est assez fou pour préférer la guerre à la paix », alors qu’il a lui-même, toujours (apparemment) pensé le contraire.. Ce qui est incontestable c’est qu’Alain est du coté du soldat. La vraie différence entre Aron et Alain se trouve entre l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité. Aron veut toujours penser en se mettant à la place de celui qui gouverne (en ce sens on peut dire, effectivement, qu’il est du coté des chefs, non pas par goût du pouvoir, mais parce que c’est le rôle du chef d’être en prise avec le réel). Alain, lui, est dans la tranchée, Alain pense en se mettant à la place de celui qui dit non. Alain pense en s’indignant, Aron pense en calculant. Mais là encore je choisis les deux.

Selon vous, il y a deux façons d’être lucide, la tristesse ou la joie, l’aphorisme ou l’anecdote. La lucidité passe t elle par la forme courte ?

Par l’ellipse oui. Si j’étais peintre elle passerait par l’esquisse. Pour écrire ce livre j’ai accumulé des milliers de pages. J’ai commencé véritablement à écrire quand j’ai pris la liberté de ne garder qu’une phrase. Je voulais garder la fine pointe, l’ultime effet, l’impression dernière, plus que le résumé ou la synthèse. Il y a liberté acquise le jour où l’on admet qu’on peut ne garder de tout le travail qu’on a fait, qu’une phrase, une expression ou un adverbe. Par ailleurs, l’ellipse permet de multiplier les secrets. Elle ne fait qu’entrouvrir les portes et par les portes entrouvertes on peut voir mille choses. Je suis professeur de philosophie donc dans le cadre de mes cours, je développe, j’explique, je démontre. Dans ce livre, l’ellipse m’a permis d’abolir toute démonstration. Je préfère être partial plutôt que démonstratif. La démonstration est à la portée de tout le monde, mais il est plus difficile d’être honnêtement de mauvaise foi quand le cœur vous en dit. Quant à la lucidité, elle va avec la candeur. Il y a plus de lucidité, à mon sens, à voir ce qu’on a sous les yeux plutôt qu’à construire (ou faire « apparaître ») ce que les apparences nous cachent.

Parmi les pessimistes vous citez Schopenhauer. Vous dites de lui qu’il était politiquement très con ? Vous pouvez préciser ?

C’est simple : il détestait la liberté de la presse, il était antisémite et délateur à ses heures. Que faut-il de plus ? C’était un génie peureux.

Selon Nietzsche « toute grande philosophie n’est que la confession de son auteur » et l’écrivain tait plus qu’il ne montre. Alors, qu’avez-vous tu ?

Si je vous le disais, je ne le tairais pas... Disons que j’ai tu ce qui n’importe qu’à moi. Un livre, comme une mélodie, est riche de ses silences, des pages qu’on écrit pour les enlever ensuite.

Vous écorchez aussi certains philosophes, on sent que votre bras a été retenu. Par quoi ?

On ne met pas deux parfums dans le même flacon. Quand on écrit un livre qui fait la paix, qui parle du bonheur de la philosophie, il n’y a pas de place pour les règlements de comptes. J’ai essayé, dans ce livre, de construire honnêtement un rapport à la philosophie qui tient l’équilibre entre la sensation et le savoir, et non pas de stigmatiser la malhonnêteté des autres. Un jour, peut-être…

Vous dites vers la fin du livre que ce n’est pas la philosophie qui donne des raisons de vivre, mais la vie qui donne des raisons de penser et que vous aimeriez développer cette idée un jour. Dites-moi, vous ne l’aimez vraiment pas Luc Ferry !

Je préfère Clément Rosset, j’avoue. La volonté de donner un sens à la vie prouve justement qu’on ne lui en trouve pas ! Dans son livre sur Schopenhauer, Rosset déclare qu’ « on ne demande pas au philosophe de trouver des raisons de vivre ». J’adore cette idée très juste. Pour ma part, si je devais m’orienter vers un dogme ce serait le suivant : je ne dois pas enfermer l’existence dans le cadre d’une pensée construite mais déconstruire en permanence la pensée sous l’épreuve du réel. Donc admettre la possibilité de la lâcheté, de la méchanceté, de la rancœur, de la colère tout en en faisant des occasions de penser, justement, contre soi-même.

Vous semblez désabusé et paradoxalement vous êtes attiré par les philosophes optimistes tels que Clément Rosset…

Rosset n’est pas optimiste, car il se méfie de l’espoir comme du chagrin. J’aime sa philosophie de la joie. Rosset dit que la joie est une force majeure, et qu’il y a plus de lucidité à être joyeux malgré le monde qu’à incriminer le réel au point de vouloir lui en substituer un autre. C’est une leçon magistrale. En quelques pages il écarte toute tentative d’aller ailleurs, au profit de ce qu’il a sous les yeux.

Le livre est ponctué d’échanges avec votre fils. La vraie philosophie ne sort-elle pas de la bouche de ce petit garçon ?

Peut-être pas la vraie philosophie mais en tout cas la vraie candeur, la façon « virginale de voir, d’entendre et de penser » dont parle Bergson dans le livre du Rire. Celle qu’on reconquiert à 30 ans parce qu’on décide d’oublier ce qu’on sait pour regarder ce qu’on voit. Mais la vraie candeur est innée et donc les bonnes questions sont posées par lui. J’ai eu le privilège que mon petit garçon me pose toutes ces questions. Les bonnes, belles et pures questions, qui se passent de réponse. C’est ça que j’ai vécu avec lui. La transmission dans ce livre s’opère du fils au père, mais je m’en suis aperçu après. C’est aussi pour ça, peut-être, que la temporalité dans ce livre n’est pas linéaire. Parce que l’existence n’est pas linéaire et qu’on n’a pas l’âge de nos années ni la sagesse de l’âge qu’on a.

Vous portez un regard sévère sur l’enfant que vous étiez, un enfant lisse, qui ne sort pas des rails. Avez-vous l’impression de dérailler avec ce livre ?

Le déraillement n’était pas le but, mais une vertu collatérale… Pourquoi pas ?

Quel est le rôle du philosophe aujourd’hui ?

Celui qui répondrait à cette question ne serait pas très philosophe à mon sens. La philosophie n’est pas de l’ordre de ce qui est utile. La philosophie est une joie. Mais après réflexion, si rôle il devait y avoir, ce serait, peut-être de veiller à ce que les idéologies ne renaissent pas de leurs cendres, comme l’histoire et la philosophie nous enseignent qu’elles le font à chaque fois.

Pouvez-vous choisir un passage de votre livre ?

« La tristesse et la joie, l’élan mortel et l’élan vital, l’alternative terrestre, le rire et la mélancolie sont les deux faces d’un même dénuement, l’envers et l’endroit du désarroi. Mais la tristesse est une mauvaise question que l’homme adresse au monde – la question d’un sourd à un muet -, alors que la joie est une belle réponse qui remplace la morale par les bonnes manières, et les larmes par un sourire de silence. Sans espoir, nulle déception : si Dieu est mort, rien n’empêche de tuer mon voisin, mais si Dieu n’a jamais vécu, rien ne m’y pousse. Le goût déçu de l’au-delà ne survit pas à l’art d’obtenir du réel plus qu’il n’offre. Face à la légèreté, la pesanteur ne fait pas le poids. »

Propos recueillis le 13 Mars 2007.